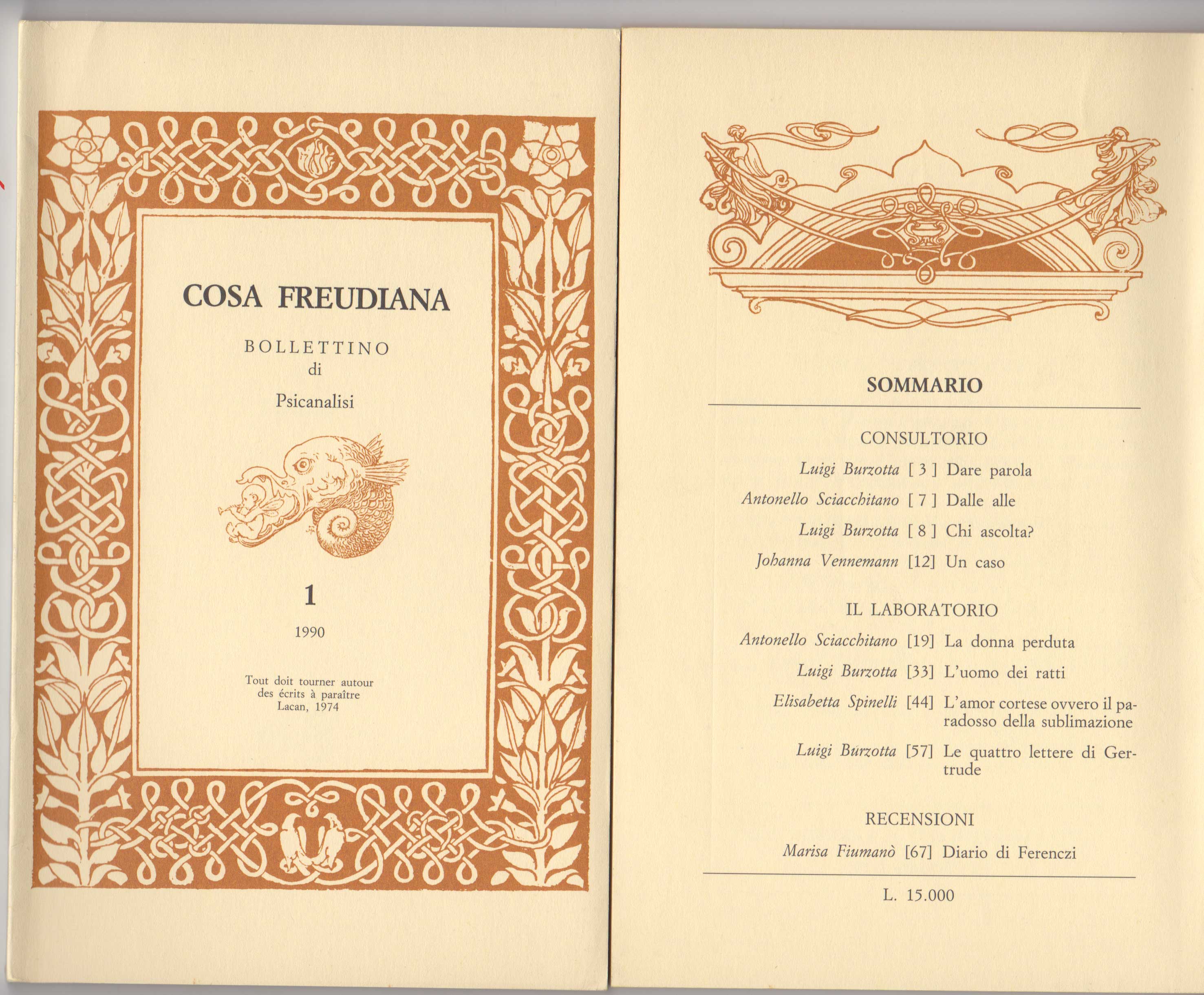

20 Gen Dal Bollettino di psicanalisi Cosa freudiana – Alcuni scritti di Luigi Burzotta

« La machine incarne l’activité symbolique la plus radicale chez l’homme

Dal Bollettino di psicanalisi Cosa freudiana

Alcuni scritti di Luigi Burzotta

«La machine incarne l’activité symbolique la plus radicale chez l’homme… »[1]

L’articolo di Sàndor Ferenczi «Psicogenesi della meccanica – Osservazioni critiche su uno studio di Ernst Mach, 1919 » con « Appendice » del 1920, potrebbe darci l’opportunità di mostrare come un discorso, fondato sull’apprezzamento della reminiscenza e sul determinismo delle pulsioni, possa risultare oggi datato, rispetto allo stato raggiunto dal pensiero di Freud in quel momento.

Nell’articolo l’autore vuole dimostrare come avesse preso un abbaglio, a voler rintracciare un’influenza psicoanalitica nell’opera del fisico e filosofo viennese «…vista la sua convinzione di poter scoprire nel figlio ormai adulto, le componenti infantili della sua sensibilità per la meccanica»[2]; e come si fosse ravveduto, perché nei «rinnovati esercizi di memoria», ai quali Mach aveva sottoposto il figlio, non era stata applicata l’associazione libera, sicché «… la determinazione affettiva delle scoperte meccaniche infantili (e arcaiche), non era stata sufficientemente valutata». Ciò aveva condotto Mach a postulare l’esistenza di una generica «primaria pulsione di attività» che sarebbe alla radice di ogni invenzione, con la complicità del caso fortuito. Ma questa opinione, dice Ferenczi, «…non tiene in alcun conto le pulsioni libidiche…», giacché «La psicoanalisi insegna che le scoperte hanno quasi sempre… una radice libidica nella vita psichica. Il piacere di muoversi e di affaccendarsi del bambino nell’impastare, perforare, attingere l’acqua, spruzzare, nasce dall’erotismo dell’attività degli organi…».

Tuttavia c’è nel metodo di Mach qualcosa che fa ritenere a Ferenczi assolutamente corretta la sua impostazione: l’insistente riferimento alle indelebili esperienze dell’infanzia; benché quello «…disdegni di usare il metodo psicoanalitico».

Nell’«Appendice», aggiunta all’articolo nel 1920, Ferenczi può svelare l’origine di questo atteggiamento ambivalente. Mach conosceva gli «Studi sull’Isteria» di Breuer e Freud: ne aveva dato testimonianza in una sua precedente opera, Prinzipien der Wärmelehre » del 1896, quando «…le prime affermazioni di Breuer e di Freud erano quasi asessuali». In seguito Freud, man mano che si adoperava a «…completare la teoria delle nevrosi con quella sessuale…», doveva alienarsi le simpatie di Mach (i due insegnavano alla stessa Università) a tal punto che, in quest’ultimo, «…l’avversione per la teoria sessuale trascinò con sé nella rimozione anche i ricordi degli ancora innocenti «Studi sull’isteria» (1892-95)».

«Per questo motivo Mach dovette riscoprire (criptomnesicamente) l’idea ispiratagli da Breuer e Freud di esercizi mnemonici metodici …e a concepire la psicogenesi della sensibilità per la meccanica solo come dispiegamento progressivo dell’intelligenza…; mentre la concezione psicoanalitica, a cui si sottrae per motivi inconsci, avrebbe permesso di scomporre questa pulsione di attività e di rivelare gli elementi sessuali in essa contenuti».

Questa «pulsione di attività», su cui insiste Mach, è forse una di quelle «pulsioni» che la gente s’inventava, a quel tempo, per evitare ogni implicazione della sessualità, come vorrebbe Ferenczi, o è qualcosa di più, di cui né Mach prima né Ferenczi dopo dovevano rendersi conto? Ma è lo stesso Freud che ci dice quando e perché il bambino si dimostra per la prima volta attivo. In «Al di là del principio di piacere» (1920) si legge: «A proposito del gioco infantile ci pare che il bambino ripeta l’esperienza spiacevole anche perché se è attivo riesce a dominare meglio una forte impressione di quanto potesse fare quando si limitava a subirla passivamente. Ogni nuova ripetizione sembra rafforzare questo dominio che egli si propone di attuare[3]. E poi sempre in riferimento al gioco dei bambini: «Pare che la coazione [compulsione] a ripetere e un soddisfacimento pulsionale direttamente piacevole vi convergano in un intimo intreccio»[4]. Freud aveva ricavato queste impressioni dall’osservazione attenta e prolungata di un bambino di un anno e mezzo, mentre eseguiva l’ormai celebre lancio del rocchetto e il suo recupero, accompagnati dalle esclamazioni «fort…da», in cui Jacques Lacan ha visto articolarsi le opposizioni fondamentali del registro simbolico.

Allora è il discorso stesso di Ferenczi, nel suo generarsi, che trae origine da un punto di cecità, non imputabile a una svista ma al presupposto che ci sia una sostanza su cui fondare un discorso qualsiasi; per il nostro autore la sostanza pulsionale.

In questo modo è aperta la via a chi come Jung scivolerà nel tentativo «…d’y restaurer un sujet doué de profondeurs…»[5].

Come se il sapere sia da qualche parte in attesa che il soggetto riallacci con esso il suo legame archetipico.

O, su un altro versante, a chi piace illudersi che l’uomo fatto a pezzettini ripercorra la strada del ritorno per ritrovare i frammenti nell’epoca in cui era bambino e ricomporre la perduta unità.

Ci si troverebbe a precisare con Lacan che trattasi di uno stesso momento di cattura nell’immagine speculare e di misconoscimento, se non fosse che qui siamo nel dominio dell’immaginario; e che, volendo passare a un altro registro, di pezzi ce n’é solo due, di una frattura prodottasi al primo colpo vibrato dall’Altro, a generare, con lo stesso taglio significante, il soggetto e il suo resto; ma tali che la presenza dell’uno produce l’eclissi dell’altro: «Le sujet est, si l’on peut dire, en exclusion interne à son objet »[6].

Così ogni presunzione di ritagliare un oggetto della conoscenza si rivela un miraggio per l’effetto di spiazzamento che l’oggetto [a] vi gioca; effetto inevitabile forse da Mach e da Ferenczi. Quest’ultimo con l’aggravante di un viraggio nel corto circuito libidico «…où s’inscrivent aussi bien le moi que toutes les pulsions»[7].

Da qui Freud ha saputo librarsi, lasciando col flato grosso i suoi compagni di cordata, «au-delà du principe du plaisir, hors des limites de la vie, et c’est pourquoi Freud l’identifie à l’instinct de mort… Et l’instinct de mort n’est que le masque de l’ordre symbolique»[8].

Né poteva qui Ferenczi evitare i pericoli di una psicologizzazione del soggetto; pericoli che Freud avrebbe sorvolato con la «Ichspaltung» e ancor prima con gli articoli sul feticismo (del 1927) e sulla perdita di realtà (del 1924) ponendo le premesse di «… ce que le structuralisme, depuis, premet d’élaborer logiquement: à savoir le sujet, et le sujet pris dans une division constituante»[9].

Questo scritto è stato pubblicato nell’ultimo numero del Bollettino Cosa freudiana prima serie, n°5 aprile 1984.

DARE PAROLA

È discretamente diffusa, in qualche strada del centro di Roma[10], una locandina con il seguente distico:

«Psicanalisi in consultorio

Un luogo dove a tutto puoi dare parola»

Il Locativo «in» lancia una scommessa, per il trasferimento indicato di una prassi, la psicanalisi, in un luogo, il consultorio, arditamente accostati.

Ma la prima frase trova di che chiarirsi nella seconda se, luogo, per chi si muove nell’ambito dell’insegnamento di Lacan, non può essere che quello della parola.

Resta da chiarire la portata di questo dare parola, precisarne la pertinenza, svelarne il processo.

La parola qualifica la psicanalisi fin dal momento in cui la prima analizzante la etichettò «talking cure». Certo c’è del geniale in questa primissima definizione della psicanalisi e questo forse spiega perché essa abbia avuto poca risonanza nello stesso Breuer e nei prosecutori dell’opera di Freud, che hanno avuto una certa riluttanza a seguire la lettera del suo insegnamento.

La lettera è il segnacolo del «ritorno a Freud» per Lacan. Un ritorno che passa per lo scritto perché «Tout doit tourner autour des écrits à paraître» e perché non c’è altro modo di leggere che con lo scritto, se non si vuole che la lettura perda la presa di quel letterale su cui la cifra trova il suo letto.

Al contrario una lettura che mira al senso è quella che perviene al senso ottuso, come nel caso dello psicanalista, citato da Allouch[11], quando, alla fine della seduta, comunicava all’analizzante che «con quel che aveva detto quel giorno, lui, l’analizzante, realizzava «la castrazione sadico-anale di suo padre».

In questo esempio la parola denuncia la vacuità che le deriva dalla natura stessa di un atto, l’interpretazione, fiaccato in partenza dalla sua passione per il senso.

È sorprendente, all’opposto, come la parola tanto più si rinserri quanto più allenta il suo preteso legame con il senso, fino a perdere di vista il proprio referente, per divenire pura materia del significante.

Allo stesso modo che il corpo, in qualche sua parte, si distacca dalla funzione organica nel suo meccanismo, per diventare materia del significante nella formazione del sintomo[12].

La materialità della parola e del corpo, così si persegue allo stesso modo, fino a configurarsi come quel reale che, prima, sembrava immediatamente reperibile nella realtà psichica, in quella zona eccessivamente allentata «nel gioco tra l’immaginario e il simbolico»: «Lo psicanalizzante è colui che giunge a realizzare come alienazione il proprio “io penso” cioè a scoprire il fantasma come motore della realtà psichica, quella del soggetto diviso»[13].

Nel seminario su «L’identificazione» Lacan scorge «la radice dell’atto di parola…nella contemporaneità originale della scrittura al linguaggio stesso»[14] e in un suo recente saggio sulla «dottrina della lettera» J. Allouch individua nell’«omofonia» uno dei modi più decisivi di questa «contemporaneità», quello della non identità a sè del significante.

Ne risulta una prevalenza del testo che ha il compito di evitare «ciò che vi può essere di troppo allentato abitualmente in questo gioco tra l’immaginario e il simbolico»[15] e di promuovere un rinserramento che, si può realizzare nei tre modi della «trascrizione», della «interpretazione» e della «translitterazione»; ma che trova il suo compimento soltanto nel terzo di questi: «La translitterazione è questo modo di leggere che promuove la psicanalisi con la prevalenza del testuale; essa è questa prevalenza stessa, essa la designa, la specifica, e la dà per quella che è, cioè un’operazione»[16].

E quell’operazione che permette all’inconscio di prodursi in quella scrittura cifrata che sono i lapsus, il motto di spirito e il sogno: «Il contenuto del sogno si dà per così dire in una scrittura d’immagini i cui segni son da trasferire uno a uno nella lingua dei pensieri del sogno. Si sarebbe evidentemente indotti in errore se si volesse leggere questi segni secondo il loro valore d’immagine in luogo di leggerli secondo le loro relazioni di segni» (Gesammelte Werke, II/III, pag. 283-284).

Analogamente il corpo, nella produzione del sintomo «…costituisce il letto dell’Altro attraverso l’operazione del significante»[17].

Così l’aforisma di Lacan che «l’incoscio è strutturato come un linguaggio» trova il suo complemento nell’altro aforisma di Lacan che, riscrivendo la logica modale, propone il sintomo come necessario, «ne cesse pas» di scriversi.

In questa modalità rientra anche il rapporto sessuale che «ne cesse pas» di non scriversi.

S’intende allora come sia un passaggio obbligato la traversata dell’inconscio, perché ciò che di scriversi non cessa venga a cessare di non scriversi.

Finalmente si può cogliere la portata del nostro «dare parola», quando si riconduce la parola a quel giunto della lettera che l’aggancia allo scritto; che è lo statuto del significante lacaniano, in cui il soggetto trova di che reperirsi ma anche di scindersi, quando «ça parle» in lui senza che egli ne sappia nulla.

CHI ASCOLTA?

Giustificare teoricamente una pratica è un modo forse improprio di abbordare un tema che l’attualità ci impone di trattare.

Ma l’improprio non è qui del fare quanto del dire: basta correggere nel detto di sopra giustificare con testimoniare, perché tutto rientri nelle modeste dimensioni dell’esperienza.

Freud legittimava questo fare a ogni passo della sua impresa, prendendo così le distanze da ogni scienza che cercasse la propria giustificazione nella teoria, disdegnando la pratica.

La sua e la nostra, seppure incerta e titubante la nostra, sulle orme della sua, sono del campo analitico.

Abbiamo esordito a Roma con una singolare esperienza in un luogo che chiamiamo Consultorio e anche Laboratorio di psicanalisi.

Luogo da intendersi nel senso lacaniano della parola; consultorio e laboratorio oggetti di una scomessa tutta a nostro rischio.

Consultorio e Laboratorio implicano un fare all’insegna del pubblico, tra i più ardui trattandosi dell’ascolto psicanalitico.

I tre di noi che si accingevano ad ascoltare insieme il primo cliente sentivano forse la gravità di questa impresa, ma vi si sono imbarcati con quel tanto di improntitudine che non può mancare a qualcosa di nuovo e di ardito.

Qualcuno temeva che il «paziente», trovandosi di fronte tre persone, avesse difficoltà a parlare; ma era in errore: si trattava più propriamente della situazione inversa a quella che si verifica in teatro quando una compagnia di attori si trovi a recitare di fronte a un solo spettatore; similitudine suggerita dal fatto che la scena è quella su cui si esercita di preferenza e con grande perizia il nevrotico.

A qualcuno di noi è parso che al nostro «paziente» non sia proprio dispiaciuto doversi (potersi) esibire davanti a un pubblico.

Parrebbe spontaneo allora chiedersi cosa ne è della coppia analitica in questa avventura, se è vero che «…l’analizzato fa della persona dell’analista il supporto dei propri fantasmi…»[18]; ma si sa che in questa partita il numero dei personaggi in causa supera quello implicito nella coppia e «…non ci si inganni con la metafora dello specchio come quella conveniente alla superficie unita presentata dall’analista al paziente.

Qui espressione fissa e bocca cucita non hanno affatto lo stesso scopo che nel bridge. Piuttosto, in questo modo l’analista s’aiuta con ciò che in questo gioco si chiama «il morto», ma per far sogere il quarto come partner dell’analizzato…»[19].

Ovviamente non si può tacere del terzo – quel personaggio enigmatico che secondo Freud è sempre sotteso dal motto di spirito – e che non sia chiamato in causa soltanto perché c’è un quarto, lo vorrei mostrare con il sofisma che segue.

Un uomo desideroso di raggiungere un tesoro si trova di fronte due porte custodite da due guardiani.

Soltanto una delle due porte conduce al tesoro; l’altra è meglio evitarla perché conduce all’abisso, ma non si sa quale sia.

Dei due costodi uno dice la verità, l’altro il contrario e non c’è modo di distinguerli.

Il bravuomo può rivolgere una sola domanda a uno dei due gardiani, non importa quale. Che cosa dire?

«Qual’è la porta del tesoro»? Sembra la domanda più ovvia ma è anche la più stupida, perché non fa compiere un solo passo verso la soluzione. È una frase stupida perché si fonda sull’illusione di potersi rivolgere direttamente all’altro della coppia immaginaria. Tanto è vero che la detta frase potrebbe essere sostituita da un gesto interrogativo della mano, che avrebbe il suo completamento nell’indice rivolto verso la porta, come risposta del guardiano. Siamo nell’ordine dalla finta: non c’è Parola.

«Ma è chiaro che la Parola non inizia che col passaggio dalla finta all’ordine del significante, e che il significante esige un altro luogo, – il luogo dell’Altro, l’Altro testimone, il testimonio, Altro da qualsiasi dei partners – perché la Parola di cui è supporto possa mentire, cioè porsi come verità»[20].

Allora il nostro soggetto dirà: «Secondo l’Altro qual’è la porta che conduce al tesoro»? La risposta sarà una menzogna che non lo ingannerà perché calcolata nella domanda.

Veramente egli non dovrà attendere nemmeno la risposta, perché a partire da quel momento saprà che non ci sono tesori dietro alle porte e che il tesoro, quello vero, del significante è raggiunto nell’articolazione stessa della domanda.

Voglio dire che in quel preciso momento egli avrà saputo cogliere, con una scelta tempestiva, l’istante di decidere, rinunciando per sempre all’oggetto tesoro, prima che la sua domanda gli ritornasse nella forma invertita di un: “che vuoi”?

Per tornare al nostro cliente, ognuno di noi tre era convinto che quello rivolgesse il suo sguardo, di preferenza, ora all’uno ora all’altro degli altri due e che, singolarmente, gli fosse riservata soltanto una occhiata fuggitiva.

C’è voluto un po’ di tempo per capire che il nostro amico, per la maggior parte del suo tempo, puntava lo sguardo negli spazi vuoti che ci separavano l’uno dall’altro. Egli si rivolgeva a uno qualsiasi di noi, cioè nel vuoto, quando navigava alla ricerca di un remotissimo Altro. Si aggrappava a qualcuno di noi quando cercava di fissare in un rapporto duale, il suo altro immaginario.

Per il momento il nostro esperimento di ascolto pubblico si conclude dopo un po’ di sedute, nel momento in cui si decide che, forse, è opportuno seguitare con un solo partner, che solitamente è quello che ha diretto il colloquio. La decisione di stabilire in partenza il conduttore della seduta è forse l’unica regola che ci siamo dati, oltre quella ovvia di favorire il discorso del «paziente», di promuoverlo con un garbato ascolto.

Qualche «paziente» non ha dato a vedere d’essere sorpreso di trovarsi, all’improvviso, davanti a una sola persona e ha continuato tranquillamente come se nulla fosse cambiato; ed è il caso più frequente. Qualche altro ha manifestato la sua sorpresa e ha chiesto ragione del cambiamento; ma poi ha continuato senza tornarci su.

Nell’uno e nell’altro caso mi sembra di vedere che il problema non sta dalla parte del paziente ma da quella di chi ascolta.

Chi ascolta infatti? Nessuno singolarmente potrei azzardare, se tutti ascoltano in nome dell’Altro. Altrimenti si potrebbe essere tentati da un atteggiamento, quanto mai ingenuo, di curiosità conoscitiva, estraneo, nella brama totalizzante che lo sottende, al processo analitico, dove quel che conta è che un soggetto avvenga.

Resta aperta la questione del transfert che solleva problemi per il momento appena sfiorati, ma che farebbero sentire la loro urgenza nel momento in cui volessimo tentare il proseguimento a tempo indeterminato dell’ascolto pubblico.

Per ora abbiamo forse una debole indicazione: uno dei nostri pazienti dopo diversi mesi di sedute ben ritmate, durante i quali ha compiuto un buon lavoro, dovendo partire per il paese di origine, nell’atto di accomiatarsi, si è ricordato degli altri due, che lo avevano abbandonato dopo la prima seduta, e ha lasciato un messaggio per loro.

«L’UOMO DEI RATTI»

Introduzione

Nel 909 S. Freud pubblicava il caso clinico dell’uomo dei ratti con il titolo: «Osservazioni su un caso di nevrosi ossessiva»[21].

Egli ne aveva chiesto e ottenuto l’autorizzazione dal paziente, che era stato in cura da lui per un anno circa, a partire dal 1° ottobre 1907.

Rispetto agli altri quattro grandi casi clinici di Freud, quello dell’uomo dei ratti presenta la singolarità di poter essere confrontato con i relativi «Appunti di lavoro».

Questi sono sfuggiti alla sorte di tutti gli altri appunti, che Freud era solito distruggere dopo la stesura definitiva di ogni caso clinico.

Gli «Appunti», ritrovati dopo la morte di Freud, oggi è possibile leggerli di seguito alle «Osservazioni…», in ogni edizione delle Opere.

Questo, che ovviamente è un grande vantaggio per lo studio, crea nel lettore un certo disorientamento; perché, ultimata la lettura delle «Osservazioni…», egli non sa astenersi dal leggere consecutivamente gli «Appunti», che, del resto, gli si offrono senza soluzione di continuità.

Così può accadere che tutti gli spunti alla riflessione e gli interrogativi che possono essere nati dalla lettura delle «Osservazioni…» vengano sommati agli spunti e agli interrogativi che possono sorgere dalla lettura degli «Appunti». Il lettore insomma è deluso nell’aspettativa di capirne di più.

È vero che a volte si tratta di una vera e propria somma algebrica, che come tale comporta l’elisione e quindi la riduzione di quelle perplessità; ma resta in tal caso l’impressione di smarrimento, perché non ci si raccapezza, a una prima lettura, e a volte nemmeno dopo successivi confronti dei due testi, se sia la lettura degli «Appunti» a eliminare i dubbi nati dalla lettura delle «Osservazioni…» o viceversa.

Il fatto è che dalla lettura consecutiva dei due testi si viene precipitati nel mezzo del fervido laboratorio di Freud, dove è difficile e rischioso distinguere ciò che dà forma da ciò che la riceve.

Fatta questa premessa di dovuta e mai sufficiente cautela, bisogna osservare che, se non desta alcuna sorpresa il fatto di non trovare traccia negli «Appunti», nemmeno allo stato di abbozzo, di alcune delle folgoranti formulazioni che fanno tutto il pregio delle «Osservazioni…» – giacché è esperienza comune dell’ascolto psicanalitico che proprio l’essenziale resti nella mente di chi ascolta – ; ciò che desta sorpresa nel lettore, al contrario, è che tutto un settore, di ciò che la parola del paziente ha prodotto, è rimasto negli «Appunti», allo stato di parziale elaborazione.

Si tratta del materiale prodotto dal paziente sul proprio rapporto con la sorella, Julie, che rimanda al rapporto privilegiato dello stesso con le sorelle.

Questo argomento negli «Appunti» aveva catturato l’interesse di Freud al punto da fargli dire che l’indecisione del paziente tra l’amore transferale per l’immaginaria figlia di Freud e quello per la cugina Gisela «può ricondursi al suo esitare tra due delle sorelle» (26 novembre); o, un mese prima, che la presenza nel paziente di «più correnti sessuali» e la «contemporaneità di più interessi derivi dalla pluralità delle sorelle» (27 ottobre).

Non c’è dubbio che ragioni di riserbo, nei riguardi del suo paziente, hanno impedito a Freud di utilizzare nel modo più compiuto le produzioni relative alle sorelle, in fase di elaborazione e di stesura delle «Osservazioni…»; se negli «Appunti» egli aveva dato a queste un rilievo di primo piano.

Tuttavia la lettura degli appunti sulle sedute del 12 e del 14 ottobre ci suggerisce di cercare la ragione di tale lacuna, anche in un personale riserbo di Freud su questo particolare argomento.

A conclusione degli «Appunti» sulla seduta del 12 ottobre, durante la quale il paziente si è diffuso sul tema dell’onanismo, illustrando i motivi e le occasioni che da adulto lo inducono in modo coattivo a quella pratica, Freud ritiene di dover convogliare il materiale di cui dispone sulla scena infantile; quella in cui il padre lo avrebbe colto e punito mentre si dedicava alla masturbazione: «gliel’aveva proibita con la minaccia che questa conduce alla morte, e forse anche con l’altra del taglio del membro. Da qui l’onanismo connesso con la liberazione della maledizione, gli ordini e i divieti nell’inconscio e la minaccia dì morte ora rilanciata contro il padre. I suoi attuali pensieri di suicidio corrisponderebbero al rimprovero di essere un assassino».

Qui Freud, in un percorso a doppio senso, riconduce la masturbazione del paziente all’onanismo infantile; e, di ritorno, dalla scena primaria con il padre, fa derivare le ossessioni che lo assillano e lo tormentano da adulto.

Nulla da eccepire quanto al circuito; solo che non spiegheremo i pensieri di suicidio come ritorsione dell’aggressività; essendo questa già di per sé legata all’imago del simile, in quanto doppio speculare dell’imago narcisista. È di questi fenomeni di sdoppiamento che dovremo dare ragione, a partire dallo sdoppiamento immaginario del padre.

La connessione dell’onanismo «con la liberazione dalla maledizione» paterna, Freud la deduce dagli esempi addotti dal paziente; come quello in cui stava leggendo «Poesia e Verità», «nel punto in cui Goethe si libera dall’effetto di una maledizione lanciata da una ragazza innamorata, su ogni altra ragazza che l’avesse baciato sulle labbra. Per tanto tempo, come per scaramanzia, s’era lasciato trattenere da quella maledizione, ma ora spezza la sua catena e copre di baci l’amata».

Mentre l’uomo dei ratti sostiene di essersi masturbato a questo punto della lettura, per la particolare bellezza del brano, così come altre volte vi era stato indotto da «momenti» praticolarmente belli; Freud non ha dubbi: si tratta del venir meno al comando di una proibizione, che ha il suo modello nella proibizione paterna della scena primaria.

Per il momento ci interessa rilevare che l’argomentazione di Freud si fonda su qualcosa ch’egli non ha ancora detto, su altre produzioni del paziente che ha dimenticato di menzionare e del cui apporto si rende conto aprés coup.

Così Freud sente il bisogno di colmare queste lacune degli «Appunti» alla seduta, con delle «Aggiunte»; ma è proprio allora che inciampa ripetutamente, nel tentativo di trascrivere il materiale che aveva omesso di menzionare e che ora riaffiora.

«Il suicidio è in lui un’intenzione seria e solo due considerazioni lo trattengono. Una è che non sopporta di rappresentarsi la madre che trova il suo cadavere sanguinante. Ma se ne può proteggere con la fantasia di commettere l’atto a Semmering, e di lasciare una lettera in cui chiede che sia suo cognato ad essere avvertito per primo. (La seconda considerazione l’ho dimenticata)».

Un vortice improvviso ha aperto un buco nella memoria di Freud, risucchiando «la 2a considerazione» del paziente.

Altrove, (Psicopatologia della vita quotidiana), Freud spiega il meccanismo psichico della dimenticanza come perturbazione di un pensiero precedente, cui si è sottratta l’attenzione, sul pensiero successivo.

Dunque è proprio nel testo della prima «considerazione» che dobbiamo cercare; ma dove? Verosimilmente là dove compare un cognato, che non può che essere quello che gli è più prossimo, cioè il marito di Julie, la sorella sentimentalmente più vicina all’uomo dei ratti.

Del resto è proprio viaggiando con lei (seduta del 23 dicembre), di ritorno, per nave, da una visita al dott. E. di cui essa era innamorata, che all’uomo dei ratti venne l’idea di buttarsi nell’acqua.

Non è escluso che Freud abbia qui omesso qualche accenno del paziente alla sorella Julie, se proprio di questa sorella scomparirà ogni traccia nelle «Osservazioni…».

Ma non è tutto. Freud trascrivendo, sempre nelle «Aggiunte», tre ricordi del paziente, alla fine è colto dal dubbio che questi ricordi non siano dell’uomo dei ratti: «Non ho menzionato tre ricordi connessi tra loro, emersi in precedenza, di quando aveva quattro anni, che sono a suo dire i primissimi ricordi e che riguardano la morte della sorella maggiore Katherine, ancora piccola.

Il primo è quando viene portata nel letto. Il secondo quando egli chiede «Dov’è Katherine?» entrando nella stanza del padre che è seduto nella sua poltrona e sta piangendo; e il terzo è il ricordo del padre che si china sulla madre in lacrime. (E’ curioso, non so se questi ricordi sono suoi o di Thiiringer)».

Se Freud inciampa ancora una volta è perché ancora una volta c’è qualcosa di non detto.

Devono passare due giorni perché Freud ne possa trarre le conseguenze e precisamente negli appunti alla seduta del 14 ottobre: «Questi due ultimi punti, dubbio e dimenticanza, sono intimamente connessi. Sono veramente i suoi ricordi, e il motivo che avevo dimenticato è quello che sua sorella una volta, quando erano bambini e parlavano della morte, gli disse: «Sull’anima mia, se tu muori io mi uccido». Entrambe le volte si tratta dunque della morte della sorella. (Dimenticato per i miei propri complessi)».

Abbiamo visto riaffiorare è vero quella «seconda considerazione» momentaneamente eclissata. Ma ci resta la curiosità sul pensiero perturbante. Non tutto si può dire e non tutto si può capire: resta sempre un ombelico imperscrutabile. Ad esso forse va imputata la responsabilità di quel limite che Freud non ha potuto valicare in questo caso e che lascia tutti noi sulle peste.

La donna che è costantemente presente nei pensieri ossessivi, nei sogni e nelle azioni coattive dell’uomo dei ratti è la cugina Gisela, che nelle «Osservazioni…» viene genericamente designata come «donna» o «donna amata»; mentre negli «Appunti» è detta «signora», finché il paziente non si decide, dopo le insistenze di Freud, a identificarla.

Il paziente aveva cominciato a interessarsi alla cugina un anno prima della morte del padre, provocando la disapprovazione di quest’ultimo e anche della madre, che probabilmente già da allora aveva altri progetti sul figlio.

Dopo la morte del padre l’amore del paziente per Gisela cresce fino ad assumere le modalità ossessive di sentimento votato allo scacco: su di esso l’uomo dei ratti continua a sentire, in crescendo, il divieto del padre morto. Queste circostanze ci mettono in sospetto sulla natura di questo amore che, a guardar bene, si risolve in un progetto di matrimonio, sempre frustrato dalla cugina.

Per questa donna egli dice di non avere mai nutrito appetiti sessuali, del tipo di quelli provati nell’infanzia: per le bambinaie, si limita a dire Freud nelle «Osservazioni…»; ma anche per le sorelline da piccolo e per Julie da grande, possiamo aggiungere sulla scorta degli «Appunti».

Abbiamo così un amore idealizzato, con un progetto improbabile di matrimonio, sui cui grava il divieto del padre morto; e un trasporto sessuale per la sorella, anch’esso tenuto a freno in qualche modo; più e meno, prima e dopo la morte del padre.

Sarebbe importante chiarire la natura del divieto sul primo e la forza che tiene a freno il secondo. La madre dal canto suo, dopo la morte del marito, pensa alla sistemazione del figlio, ottenendogli da un ricco parente la mano della giovane e avvenente figlia, non appena egli abbia conseguito la laurea.

Non a torto Freud individua in questo progetto la causa occasionale che scatena la malattia dell’uomo dei ratti e che si esprime subito in una incapacità di applicazione allo studio; rinviando così, oltre ogni previsione ragionevole, la conclusione degli studi.

Sullo sfondo c’è la storia del padre, ch’egli vede in questo modo riproporre per sé: il padre aveva raggiunto, a suo tempo, il benessere economico grazie ai facoltosi parenti della moglie. È merito di J. Lacan avere sviluppato questa intuizione di Freud in una conferenza del 1953 «Il mito individuale del nevrotico»[22].

La storia delle proprie origini viene condensata dal nevrotico nel mito dell’unione parentale e dei moventi che l’hanno determinata.

Nel mito del nostro eroe il prestigio sta tutto dalla parte della madre, a scapito della figura del padre, che, per altri aspetti, rasenta anche il ridicolo.

Da questa prospettiva il padre, che tuttavia rappresenta per il soggetto la Legge, si trova nelle condizioni di non poter assolvere compiutamente alla funzione simbolica.

Al declino dell’Edipo, tuttavia il soggetto deve pure aver detto sì al Nome-del-Padre, se poi, ai suoi occhi, il padre reale si è rivelato carente: come quello che non ha i requisiti perché si goda a pieno diritto, cioè su basi «culturalmente determinate e fondate», l’amore della madre. Premessa augurabile per rendere pacifica la rinuncia del figlio allo stesso godimento.

Da una parte è questo padre «umiliato» che prende posizione nei confronti del figlio, quando questi dimostra una certa inclinazione verso la cugina; dall’altra è lo scarto tra la funzione simbolica e il padre reale a causare una difettosa regolazione del godimento, nel senso della norma e dell’interdizione.

E’ qui che si innesta la funzione narcisistica, generatrice e regolatrice di tutto lo sviluppo immaginario nell’uomo; ma anche quella che introduce da principio l’esperienza della morte, quando il piccolo d’uomo, ancora allo stato di «confusione originaria delle funzioni motrici e affettive», mirandosi allo specchio, «percepisce la propria immagine come un tutto quando ancora non si sente tale» e dunque «si vede in un altro più evoluto e più perfetto di lui».

È il dramma dello stadio dello specchio. Un dramma che si ripete tutte le volte che il soggetto si confronta con il simile, scatenando verso di lui tutta l’aggressività di quella volta, ma anche impegnandosi in tutti i modi a proteggerlo dalla propria aggressività.

S’intende allora come per l’uomo dei ratti, non essendo il padre all’altezza, sia il suo ideale narcisistico ad essere offeso; e come sia facile reperire nel vissuto personale qualche figura che meglio lo rispecchi; o come, di contrappunto, gli possa accadere d’imbattersi in altre figure che contrastino quell’ideale.

Non sarebbe possibile dare ragione dei numerosi personaggi che popolano il delirio dell’uomo dei ratti senza la matrice della funzione narcisistica; a cominciare dal primo doppio immaginario del padre: il tipico personaggio dell’amico, che nella storia familiare e personale del paziente ha tanta parte.

L’interesse che anima l’ossessivo in queste produzioni immaginarie è di tenere al sicuro qualcosa di alto valore narcisistico; di cui gli è stata notificata a suo tempo l’istanza di rinuncia.

A questo fine egli vuole contraddire con tutte le sue forze che non ci sia «almeno uno» che possa dire di no; anche al prezzo del proprio essere.

Così egli si adopera all’edificazione del mito che riserba al padre il godimento originario; come il padre dell’orda primitiva in «Totem e tabù».

Per un siffatto padre, cui pertiene il godimento puro, egli si assume il debito di non esistere.

Sopra alcuni punti dell’insegnamento

di Jacques Lacan[23]

Il paradosso enunciato da Lacan a partire dal punto in cui Freud si è arrestato – il nucleo inattaccabile del complesso di castrazione – è che l’uomo come tale, per funzionare dev’essere castrato.

Benché già nell’opera di Freud s’inscriva, seppure in modo velato, questa verità oscura: che un rapporto sessuale non si sostiene che sulla composizione del godimento con il sembiante della castrazione.

L’uomo come tale deve cioè privarsi di ciò che fa sussistere la minaccia. Si tratta di quel godimento pertinente all’organo: senza regola, incondizionato, assoluto ed eterno; a causa del quale la minaccia ora è avvertita in modo delirante sull’organo stesso, ora è assimilata immaginariamente al pensiero della morte. Ne consegue che il rifiuto a un godimento temperato, il più sovente si risolve in una incapacità a godere, tranne che nelle forme inconsapevoli del sintomo.

Tutto l’impegno a evitare la castrazione fa l’uomo nevrotico.

Il disagio provato dal nevrotico propriamente si origina dai modi, dalle condizioni e dai presupposti che regolano gli equilibri del proprio ambito sociale.

Ambito da cui la normativa di quel temperamento sembra provenire e di cui sembra avallare tutti i conformismi.

È dunque sempre sullo scarto tra la Lagge e il conformismo di chi è ritenuto incarnarla, che la nevrosi si sviluppa.

Essa è una struttura in cui la castrazione immaginariamente rimbalza come tra due poli; è cioè posta come questione: il soggetto l’ammette – se non l’ammettesse non sarebbe nevrotico – ma non tollera che l’Altro se ne possa servire.

La ragione della nevrosi sta anche nell’altro paradosso enunciato da Lacan: che non c’è rapporto sessuale.

Quando Freud registra, in Al di là del principio di piacere, che nell’uomo il rapporto sessuale è segnato da qualche fatalità che lo mina, lo rende carente, è perché, spiega Lacan, l’uomo come essere parlante non sa metterlo in cifra, per dargli una consistenza di scrittura. Nessuna invenzione può qui sopperire a tale sapere in difetto.

Di conseguenza, se la specificità dell’uomo è di abitare il linguaggio, che, abitualmente, trova il suo osso nella scrittura, e in questo il rapporto sessuale fa buco, per colui che parla non esiste.

Per coloro che abitano il linguaggio, dunque occorre che si elabori qualcosa che ricopra questo buco, che faccia da osso a questa carne del parlabile, sotto la forma della castrazione.

La castrazione sembra l’unico modo per dare cittadinanza nell’ordine simbolico a quella cosa, così essenziale alla riproduzione degli esseri viventi e alla fecondità della specie.

A questo problema sembra che voglia far fronte tutto ciò che si trova nei rituali di iniziazione: «manipolazioni, operazioni, incisioni, circoncisioni, a che cosa mirano se non a mettere il marchio proprio su quell’organo che dev’essere elevato al di sopra del privilegio di un organo, perché funzioni come simbolo: il Fallo?»

Per il tramite della castrazione il Fallo sorge come elemento terzo, in rapporto al quale dev’essere ordinato quello con il quale l’uomo e la donna sono in difficoltà: il godimeto sessuale.

La castrazione, come principio ordinatore del godimento, ha il privilegio di far fronte a quella X, a quell’indecidibile che fa il fondo del rapporto sessuale.

Che cosa dovrebbe cadere sotto il colpo della castrazione? «Il godimento del corpo proprio», in prima istanza, e «il godimento del corpo da cui il corpo proprio deriva», di conseguenza.

Ma questi oggetti, la masturbazione e la madre, che appaiono come facilmente isolabíli, sono quelli ai quali si resta più tenacemente attaccati – anche quando si crede cosa ormai compiuta l’affrancamento da essi -; perché costituiscono la sostanza impalpabile, invisibile e dunque non specularizzabile del narcisismo.

La loro primarietà nell’ambito narcisistico – nell’ambito cioè di «tutto ciò che è ritenuto fuori e che invece si porta dentro» -, spiega perché la rinuncia all’oggetto è definita castrazione.

Ciò che complica l’operazione infatti è che l’oggetto della rinuncia sia identico all’agente della rinuncia; questi pertanto non può trovarne in se stesso la volontà, ma la deve reperire da qualche parte; ed è precisamente nell’Altro che ne trova l’iscrizione.

L’Altro è portatore di una mancanza fondamentale; che il soggetto non solo deve accettare ma deve fare sua: «l’uccisione del padre nel mito non può voler dire altro che questa sorta di azzeramento da cui principia la numerazione».

Se al declino dell’Edipo il Nome-del-Padre è quello che dà un senso al desiderio della madre; dopo la svolta dell’Edipo la castrazione avvertita nel padre è quella che porta iscritta la volontà di rinuncia e di sacrificio per il soggetto.

Col sacrificio si opera come una trasmutazione dell’organo in lettera; giacchè tutta l’operazione si risolve in una trasmigrazione del godimento, che scivola dall’organo alla lettera.

L’operatore che, per la sua mobilità, cioè per la sua agevole prestazione a figurare là dove non c’è, ha reso possibile la detta trasmutazione, ne diviene anche il simbolo; ed è il Fallo, finalmente scrivibile con la lettera maiuscola.

Tramite la lettera ormai il soggetto può fare ingresso nel reale; dove ciò che parla, senza sapere, gode per il fatto stesso di parlare.

La conseguenza di tutto ciò è che per il parlessere «la realtà è affrontata con gli apparati del godimento»[24], fallico questa volta.

Se il guadagno fatto a partire dall’organo è evidente, ben altrimenti scontato e pacifico ci deve apparire il primato del Fallo, dal momento che, l’essere umano al femminile si dispone a un godimento altro; quello che le donne a volte sanno provare, ma di cui nulla ci sanno dire.

LETTRE POUR LETTRE

di

Jean Allouch

«Leggere con lo scritto…», «l’introduzione dello scritto nella lettura, per la lettura…», sono frasi che incuriosiscono, per il loro apparente non senso, e che risultano difficili da inghiottire, per la loro struttura cifrata; le troviamo all’inizio del capitolo «traduction, transcription, translitteration» del libro di Jean Allouch, ma se ne può cogliere il senso solo a lettura ultimata del capitolo in questione e di quell’altro, che ha per titolo «“la congettura di Lacan” sull’origine della scrittura», al primo complementare.

Nel primo di essi l’autore produce due citazioni di J. Lacan, coeve seppure non contestuali, stabilisce un rapporto dialettico tra le due e su questo rapporto fonda il proprio discorso.

«Lo scritto si distingue in effetti per una prevalenza che si vedrà prendere qui da questo fattore del discorso, ciò che vi permette quel rinserramento (resserrement) che per conto mio non deve lasciare al lettore altra uscita che la sua entrata, che io preferisco difficile»[25]. La funzione di questa prevalenza, dice Allouch, è d’impedire «ciò che vi può essere di troppo sciolto (souple) abitualmente nel gioco tra 1’immaginario e il simbolico così importante per la nostra comprensione dell’esperienza»[26].

Se, sulla scorta di Lacan, la prevalenza del testo ha la funzione di impedire l’eccessiva scioltezza (souplesse) che abitualmente caratterizza il gioco tra l’immaginario e il simbolico, tre sono i modi che Allouch distingue di regolare lo scritto; distinzione da Lui proposta, per averla trovata implicita sia nello scritto di Freud che in quello di Lacan.

Il primo modo è la traduzione, che si caratterizza nel promuovere ciò che sarebbe una prevalenza, non solamente del senso, ma più esattamente del senso unico, «de l’un sens».

La trascrizione è questo altro modo di regolare lo scritto, che prende appoggio non più sul senso ma sul suono.

Il terzo modo di realizzare quel rinserramento (resserrement) si chiama translitterazione. Essa regola lo scritto non più sul senso o sul suono ma sulla lettera. «La translitterazione è il nome di questo modo di leggere che promuove la psicanalisi con la prevalenza del testuale; essa è questa prevalenza stessa, essa la designa, la specifica e la dà per quella che è, cioè un’operazione».

E quell’operazione che permette al sogno di cifrare nella propria lingua «son poids» nell’immagine del «poisson», sicché all’immagine corrisponda il segno al di fuori del senso.

«Il contenuto del sogno si dà per così dire in una scrittura d’immagini i cui segni son da trasferire uno a uno nella lingua dei pensieri del sogno. Si sarebbe evidentemente indotti in errore se si volesse leggere questi segni secondo il loro valore d’immagine in luogo di leggerli secondo le loro relazioni di segni», (Gesammelte Werke, II/III, p. 283-84). Il «Poisson» del sogno non interviene per rappresentare l’oggetto «Poisson» ma per scrivere «poids son»; esso è messo dal testo del sogno in rapporto al «poisson» come significante nel senso lacaniano di questo termine, cioè a dire in quanto suscettibile di significare altra cosa da ciò che il codice gli attribuisce a titolo di un oggetto.

Non vi è modo di individuare il significante che con lo scritto.

Il sogno scrive, in figure, elementi letterali: translittera. Ciò che consente questo passaggio è l’omofonia, uno dei modi della non identità a sé del significante. Come il sogno, ogni formazione dell’inconscio è un geroglifo nel senso che essa resiste, non si lascia cogliere immediatamente, che non è trasparente e non si lascia leggere che con un lavoro di decifrazione. Ma se questo lavoro esige l’associazione libera, si richiama cioè, a giusto titolo, alla parola dell’analizzante, cos’è che lega questa a quello? Cioè l’associazione libera al lavoro di decifrazione? In Lacan questa domanda riguarda la questione del rapporto del significante con la lettera.

Nella congettura di Lacan sull’origine della scrittura[27], la lettera viene a prendere in carico il significante, fino a disgiungerlo dal suo referente. Ma vediamo come. Prima che la scrittura cominciasse a funzionare era già presente il materiale che l’avrebbe costituita; certamente non tutto ma c’era. Non si sa per esempio a cosa potessero corrispondere quelle marche che risalgono all’epoca magdaleniana, con il loro aspetto geometrico astratto, che stupisce gli osservatori. Non c’è dubbio che queste esistevano prima della scrittura e sono state riprese e messo in gioco per la scrittura e nella scrittura.

Ciò che è fondamentale è la separazione tra il materiale che servirà alla scrittura e il linguaggio, la cui struttura inconsapevolmente è già all’opera nel blabla quotidiano; dove accade che certi termini del linguaggio nominano gli oggetti che certi elementi del materiale raffigurano pittograficamente.

Linguaggio, oggetti e segni sono i tre poli di una specie di balletto, che viene eseguito in due tempi.

Nel primo tempo non c’è ancora scrittura: il nome dell’oggetto può essere preso per designare ciò che lo rappresenta pittograficamente. È il tempo in cui ciò che preesiste alla scrittura, come i segni, le marche e le tracce, viene a essere letto con il linguaggio. La lettura del segno è non solamente anteriore ma preliminare allo scritto, essa ne è un tempo costituente. Che si immagini questa lettura svilupparsi come da sé stessa, in una «scrittura», senza soluzione di continuità, come un prolungamento di sé stessa, è un abuso dello stesso ordine di quello che considera la «pittografia» una scrittura. La pretesa che la pittografia sia una scrittura suppone che il lettore sappia in anticipo ciò che vi è da leggere; ciò corrisponderebbe al grado zero della cifratura: non può considerarsi cifra, un elemento da decifrare, quella di cui il lettore sappia in anticipo ciò ch’essa presume cifrare.

La lettura del segno, che si esegue con elementi di linguaggio, instaura dunque un rapporto tra il «segno» (marche, tracce, figure, tratti…) e quell’elemento di linguaggio che nella lettura viene a nominare questo segno. Questa lettura del segno fa già virare la relazione con l’oggetto, perché lo stesso nome funziona e per l’oggetto e per il tratto che lo rappresenta; così va a farsi benedire l’idea di un isormofismo del segno, e dell’oggetto.

Ma è in un secondo tempo che si costituisce lo scritto, mediante il «rovesciamento di quel rapporto» instaurato dalla lettura del segno: laddove un elemento del linguaggio aveva dato al segno il nome dell’oggetto, adesso è questo segno che si mette a scrivere quell’elemento del linguaggio, che prima lo leggeva. L’operazione può dirsi riuscita a partire dal momento in cui il nome, scritto dal segno, può riferirsi non più all’oggetto che prima (nel primo tempo di lettura del segno) corrispondeva al segno, ma ad un altro oggetto di cui il nome è omofono.

Si spiega allora come il segno, prendendo il nome nella sua materialità, nella sua letteralità, lo tratti come un oggetto, lo renda un significante nel senso lacaniano del termine, suscettibile cioè di far valere un’altra significazione, rispetto a quella che il codice gli assegna: è il caso del «rebus da transfert». Il «rebus da transfert», poggiando sulla omofonia, implica l’operazione di una translitterazione.

L’omofonia opera tra gli elementi della catena parlata una scelta, presentificandoli in una scrittura alfabetica; in questa scelta «ciò che importa non è l’assonanza, è la corrispondenza termine a termine di elementi di discriminazione molto vicini» (J. Lacan, Seminario del 9 maggio 1956).

La transilitterazione mette in rapporto questa scrittura alfabetica presentificata con il segno, dopo averlo dissociato dall’oggetto al quale era prima legato. La translitterazione è questa messa in rapporto in cui la lettera trova il suo statuto letterale.

Se ciò che fa instanza nell’inconscio, e in primo luogo insistenza, è la lettera e non il significante, ch’esso sia strutturato come un linguaggio vorrà dire che è strutturato come quel linguaggio la cui struttura non si rivela che nello scritto.

L’analisi che si è tentata in queste pagine è limitata a quei capitoli del libro che, giustificando il sottotitolo «transcrire, traduire, translittére», risultano propedeutici alle argomentazioni teoriche sviluppate in «lettre pour lettre» e danno loro un taglio, a nostro avviso, coerente con l’insegnamento di J. Lacan.

1

MARGUERITE OU L’AIMÉE DE LACAN

di

Jean Allouch

La precedenza del nome proprio, nel titolo di questo libro, rivelato come il vero nome di colei che fu il più clamoroso caso clinico della Francia degli anni trenta, manifesta la linea di tendenza dell’autore a restituire prima di tutto la figura storiograficamente definita di quella donna, con un’indagine metodica su tutti i documenti dell’epoca: dall’anagrafe alla leggenda familiare, dalla cronaca alla letteratura.

Il disgiuntivo, che separa il nome Marguerite dall’emistichio seguente, può valere come «sia l’uno che l’altro: scegliete voi» oppure come alternativa: «aut… aut». A nostro avviso li vale tutti e due, nel senso che il nome Aimèe, di Lacan, da una parte, non solo equivale a quello di Marguerite, ma è quello nel quale il secondo trova la sua ragion d’essere; dall’altra il nome Marguerite, di Allouch, è preposto nel titolo come passaggio ormai obbligato, per una lettura critica di Aimèe.

Per una lettura, precisiamo; perché un caso clinico si configura per quello che è: con i tratti che lo identificano e che rappresentano la testimonianza terza di una irripetibile storia a due.

Allora quell’OU disgiuntivo ci appare come un «non c’è l’uno (Marguerite) senza l’altro (Aimèe)»; che sia reversibile, cioè scrivibile in senso inverso, è il percorso di riscrittura di un caso clinico che diviene di Jean Allouch e che suona così come suona: «Marguerite ou l’Aimèe de Lacan».

Che poi questo titolo abbia l’allure di un motto di spirito tutto giocato sull’ambiguità della preposizione «de», genitivo per nulla innocente dopo un nome formato dal participio passato del verbo «amare», denuncia una formazione dell’inconscio, che, riguardando questa volta lo stesso autore, la dice lunga sul transfert a catena, cioè a passamano, di un amore, ancora più struggente se vissuto per nostalgia. Come la lettera rubata passando di mano in mano, nel racconto di E. A. Poe, femminilizza chi la detiene, qui il «sapere» di una donna passando da uno scriba all’altro innamora.

L’asse teorico di questo libro è infatti la versione rovesciata del transfert, avanzata dall’autore, che mette Marguerite in posizione di «soggetto supposto sapere» e dunque di amata e Lacan in posizione di «segretario dell’alienata».

È da una formulazione posteriore di Lacan, il «soggetto supposto sapere», che è ricavata quest’ipotesi di un transfert psicotico; così, ora elaborando ora rielaborando formulazioni che appartengono agli scritti successivi e al seminario ininterrotto di Lacan, seguendo percorsi ora sotterranei ora scoperti, Allouch ne compie in lungo e in largo la traversata, avendo sempre davanti la figura di una donna in controluce.

Una donna malata, ma di passione, il cui male ebbe certo un’oscura risonanza nel giovane psichiatra che la chiamò Aimèe nella sua Tesi di Dottorato del 1932: «Della psicosi paranoica nei suoi rapporti con la personalità»; e con la quale non avrebbe mai chiuso la partita nemmeno dopo la rottura del ’53.

A quella data si tratta di una rottura che Aimèe compie per procura, dandone il mandato al figlio Didier Anzieu al culmine di una drammatica scena di agnizione.

Siano stati uno o piú di uno i colloqui intercorsi tra Didier e la madre, sono comunque riconducibili a un’unica scena, ricostruita su quel che ne riferisce E. Roudinesco nella sua «Histoire de la psychanalyse en France», 1986. L’unicità della scena, che può avere avuto più di un tempo, è deducibile dall’atto che ha determinato: l’abbandono dell’analisi da parte di Didier e con essa la sospensione del transfert paterno su Lacan.

«Padre e figlio non hanno niente da dirsi» sentenzia Marguerite Anzieu reduce da casa Lacan, dove ha assistito all’incontro del padre Alfred col figlio Jacques e dove presta servizio in qualità di governante di Lacan padre, venti anni dopo ch’era stata la paziente del figlio, l’Aímée del celebre caso clinico.

Solo per litote si parlerebbe d’incontro fortuito sospetto, quando si osservi la disinvoltura della ripresa di un dialogo interrotto due decine d’anni prima: Marguerite chiede senza esitare la restituzione dei suoi manoscritti a Lacan, che prontamente si disimpegna con fare scanzonato, dalla stessa giudicato, non senza irritazione, come «pitrerie».

«Padre e figlio non hanno niente da dirsi» commenta dunque Marguerite parlando dei due Lacan; ma rivolta al proprio figlio Didier quest’epigrafe ha tutta l’aria di un ammonimento; proprio a lui che, senza saperlo, ha intrapreso una psicanalisi con lo stesso personaggio, che, vent’anni prima s’era ingaggiato come psichiatra con lei.

Marguerite ex paziente di Jacques ora governante del padre di lui Alfred.

Jacques ex psichiatra di Marguerite ora psicanalista del figlio di lei Didier.

Se la puntuale richiesta, prontamente elusa, di restituzione, ripete un vecchio copione ormai logoro; la sua recita sottende ben altro soggetto, questa volta inedito. Decidendo di far visita al padre, Lacan sa bene di accingersi a rivedere la figura «toccante» di Marguerite; che pure sappia d’essere atteso da lei si può ragionevolmente congetturare, ma non certamente dedurre dal fatto ch’egli ha preso in analisi Didier; sia perché il patronimico Anzieu è assente nella monografia sul caso Aimée; sia perché vi è incertezza nella ricostruzione della cronologia.

Tuttavia proprio questa difficoltà di accesso a un sapere, legittima la verità congetturale che Lacan agisse non senza sapere, incoraggiando Didier Anzieu a intraprendere un’analisi con lui. Il presentimento ch’egli con questo sia nella condizione di contrariare Aimée, ora lo porta da lei a prevenire in qualche modo la sua ira.

A quel momento poco importa che lei sappia ciò che lui stesso dichiarerà di non sapere, se è vero che i termini dell’imminente contrasto Aimée-Lacan sono tutti inscritti nell’analisi che Didier ha in corso con Lacan: in attitudine di figlio che pone al padre la questione della follia di sua madre.

Il presentimento è che Aimée non possa tollerare questo mutamento di ruolo, perché mette in crisi la struttura che lo stesso Lacan ha fomentato; in essa non c’è posto per il figlio in quanto montata per il figlio; ma essenzialmente in essa non c’è posto per un padre in quanto composta in sostituzione del padre.

Ciò che Lacan, interpellato dal suo analizzante, dichiarerà di non sapere è forse da ricercare nelle lettere A e M iniziali di Marguerite Anzieu, di cui là parola Aimée ha cancellato la traccia, inglobandone il suono. In tal caso il significante Aimée non sussisterebbe che nella cancellazione di un nome, quello che veicola il significante paterno.

«Padre e figlio non hanno niente da dirsi» è allora l’ingiunzione di Marguerite al figlio, che si è messo sulla strada dell’identificazione paterna, perché lasci perdere l’analisi con Lacan.

Chiedendo conto e ragione al proprio analista di non essere stato riconosciuto come figlio di Aimée, Didier si pone di fatto sulla linea dell’identificazione materna.

Nulla di tutto questo ovviamente nella Tesi di Lacan, che piuttosto identifica Elise (la sorella) alla principale, seppure non manifesta, persecutrice; rappresentata nel delirio da una serie di persecutori, che vanno dall’amica C. de la N. alla nota attrice Huguette ex-Duflos.

Una donna dalla «virtù affranta», che nutre «nobili intenzioni» e manifesta «abnegazione» nei confronti della sorella, agli occhi del giovane psichiatra, che ormai insegue una sua idea, ha tutte le qualità per infliggere una «umiliazione morale» alla beneficiaria; se poi l’abnegazione si estende alle cure per il nipotino e il cognato, il quadro è completo per l’imputazione di «intrusa» nel focolare domestico.

L’ipotesi di Allouch è che Lacan sia stato incoraggiato su questa via dalla stessa Marguerite per un proprio tornaconto: lasciare nel silenzio la dichiarazione della propria follia come «follia a due»; nella quale il partner privilegiato sarebbe non tanto Elise quanto la madre Jeanne Pantaine.

Ne risulta una Marguerite che tiene in mano ordito e trama di una tessitura, nella quale il ruolo di Lacan è quello di «segretario», al quale è affidata «la preservazione» del vero rapporto di Marguerite con la madre.

Del resto non c’è migliore segretario di quello che, sostenendo con zelo una falsa verità, nasconde il vero segreto senza saperlo.

Prendendo le parti di Marguerite, cui attribuisce un sapere tutto da svelare, dedicando a lei il suo lavoro e la sua intelligenza, Lacan viene a collocarsi esattamente nel posto occupato in precedenza dalla stessa Elise e a garantire, allo stesso modo, la tenuta della struttura.

Se per rappresentare un soggetto è esigibile almeno una coppia di significanti, ce ne vuole una folla, non più di significanti ma di persone, nella paranoia; dove nel numero di quattro si legano a comporre una struttura soggettiva.

Nel discorso di Marguerite i nomi di persone si prestano alla translitterazione: hanno cioè la proprietà del significante di trasferire la significazione da una lettera all’altra; ma non si dà mai l’avvenimento di un significante che rappresenti un soggetto per un altro significante.

Se si è detto «folla di persone» e poi precisato «nel numero di quattro» è perché per una di queste, e non qualsiasi, si osserva un accenno di translitterazione e comunque di avvicendamento; per cui lo stesso ruolo di una prima Marguerite, sposa, madre e padrona della fattoria familiare, alla morte di questa, venga ricoperto da una certa Nene, inizialmente assunta come serva, e poi dalla sorella Elise.

È il ruolo della dedizione assoluta e della rinuncia, che sta perciò sul lato della nevrosi ed ha nella struttura la funzione di tenere legate, annodate tre personalità, paranoiche: la stessa Marguerite, sua madre Jeanne Pantaine e una zia, segnalatasi a suo tempo per la rottura con la famiglia, la rivolta e il disordine nella condotta.

Elise dunque non solo completa il nodo a quattro ma è quell’anello grazie al quale la struttura si tiene. Al momento in cui la virtù di Elise vacilla e la via della rinuncia è lasciata per prendere, accanto al cognato, quel posto lasciato vuoto da Marguerite, allora viene meno quel ruolo e il nodo si scioglie.

Nel 1972 Lacan trascrive per la prima volta sulla lavagna il nodo di cui si fregia l’insegna dei Borromei. Si tratta di tre anelli di corda: i primi due semplicemente sovrapposti, annodati da un terzo che passa sotto quello che sta sotto e quindi sopra quello che sta sopra. Una volta annodati a questo modo, basta tagliarne uno perché gli altri due si sciolgano.

Nel corso del suo «Seminario» Lacan torna a più riprese al nodo borromeo; nel 1973, per esempio, nel tentativo di circoscrivere quella mancanza ch’egli designa come «oggetto piccolo a»: il resto irriducibile di quell’operazione di taglio, propria del significante, in virtù della quale Reale Simbolico e Immaginario si distinguono.

Questo «ternario infernale» che Lacan avanza a partire dal 1953, designandovi le coordinate del discorso analitico, si tramuta nel seminario del ’75, «Le Sinthome», da modello di registri, in ciò che propriamente costituisce la realtà soggettiva e che si scrive con i tre anelli di corda incatenati. Se la scrittura del «ternario» nel nodo borromeo permette di situare la mancanza, oggetto piccolo a, all’intersezione dei tre anelli; l’equivalenza dei tre anelli nel nodo fa sorgere il problema della distinzione tra Reale Simolico e Immaginario.

La psicosi paranoica è il collasso di questa distinzione, che si può scrivere con il nodo a trifoglio, generato dalla messa in continuità del nodo borromeo; ma, paradossalmente, nell’indistinzione, nella continuità delle tre consistenze essa trova la sua chance: ridotto com’è a una corda unica il nodo a trifoglio è, per così dire, pronto a entrare nell’intreccio di una nuova struttura.

Perché qualcosa si tenga è sufficiente che tre nodi a trifoglio, cioè tre personalità paranoiche, siano legate, in modo da comporre una treccia soggettiva, da un quarto nodo: qualcuno cioè che, atteggiandosi in modo nevrotico, si disponga a questa missione redentrice.

Personaggio chiave nella versione di Lacan, Elise è la chiave di volta nell’ipotesi di Allouch: non appena lei decade dal suo ruolo cede la struttura e Marguerite entra in un delirio, che sviluppa nel tempo tutta una trama di persecutori.

Nella fase terminale il delirio è quello erotomaniaco descritto da Freud e ricorda la disciolta treccia soggettiva; della quale i personaggi in gioco, nel numero di quattro, mimano l’intreccio, nel tentativo di riannodare al modo borromeo: «non io amo l’attrice, lei ama mio marito»; «io amo non lei, amo lui, egli ama me»; «io non amo l’attrice, la odio, mi odia», da completare con: «lei mi odia di concerto con Pierre Benoit», lo scrittore accusato da Marguerite di svelare il suo «giardino segreto» e di spingere l’attrice Huguette ex-Duflos a portarlo in scena.

A questa svolta, in cui la sessuazione trova il suo punto di congiunzione con la lettera e si sostanzia di letterario, il delirio si perfeziona e può passare all’atto.

Marguerite perviene a questo punto d’arrivo dopo un lungo percorso nella sua personale «carriera delle lettere».

I primordi risalgono a una relazione d’amore di Marguerite diciottenne con un «poetastro» di provincia dall’aria romantica e in odore di scandalo, per il quale, in uno slancio di dedizione, rinuncia alle proprie ambizioni letterarie.

Quella con il «poetastro» sembra che sia la sua prima esperienza d’amore; consistita essenzialmente in un fitto scambio di lettere durato per tre anni, dopo appena un mese di frequentazione, durante i quali lei si dedica totalmente a una «azione morale» verso il suo idolo.

Poetastro suona in francese «poétereau» che Allouch, translitterando, non esita a leggere «poete taureau», alludendo a una storia, concernente la sessualità di Marguerite bambina e adolescente, che si riassume in una scena di un «taureau pursui vant», evocata – annota Lancan – con un’emozione «ancora; vivace».

Va precisato che venendo l’epiteto «poétereau» dal conio di Lacan, sua sarebbe la messa in cifra di questa scrittura inconscia che congiunge il sesso con la lettera e non di colei alla quale riguarda; ma questo non toglie legittimità all’interpretazione di Allouch, quando si accetti il suo assunto teorico del transfert di Lacan.

Poetastro dunque a giudizio di Lacan ma poeta certamente per Marguerite: irresistibilmente attratta da qualcosa che trova corrispondente alla propria vena e suggestionata dall’aura un po’ maledetta e un po’ dissoluta che spesso accompagna la professione di poesia nel dilettante.

E certo che Marguerite si sente librare in una zona, dove respira a proprio agio e può dispiegare liberamente il suo essere donna: così lettera e sesso trovano il posto nell’impronta dello stesso sigillo.

Di converso quando, disillusa, passa dall’amore all’odio, ingiuriando il vecchio amore con l’epiteto di «magnaccia», non avverte di mettere se stessa, in quello sfogo, nella posizione di puttana; ma che a partire da quel momento sia istituito il binomio «letteratura e prostituzione» è implicito nell’atteggiamento dissimulatorio che Margueríte mette in atto di lì a poco nell’intesa amicale con C. de la N., tutta fondata sul rifiuto del «femminile».

Il disprezzo condiviso e reciprocamente fomentato con l’amica per ogni tratto riscontrato nelle rappresentanti del loro stesso sesso, colleghe d’ufficio ed escluse dal loro sodalizio, impone a Marguerite di tacere sulle sue passate esperienze e di tenere in riserbo il suo «giardino segreto».

Alla dissimulazione di Marguerite corrisponde del resto la condotta misteriosa di C. de la N. che spinge l’amica al matrimonio con un «serio» collega d’ufficio, René; in contrasto coi principi della loro intesa e nonostante l’esternazione di apprezzamento per l’aria «mascolina» di Marguerite.

Tuttavia la difesa del «giardino segreto» resta per Marguerite la preoccupazione principale e diventa la nota dominate del delirio con lo scatenarsi della psicosi; le cui prime manifestazioni risalgono alla prima gravidanza, che è portata a termine con una bambina nata morta.

Attribuendo proprio all’amica la responsabilità di questo esito infelice, è approntata la prima maglia di una rete di persecutori, che si amplia non appena l’oggetto della persecuzione si fissa nella persona del figlio Didier, frutto di una seconda gravidanza.

Il bambino è dunque minacciato di morte, apparentemente da personaggi che mutano nel tempo, ma, secondo la formulazione che Lacan introduce in extremis nella sua monografia e che Allouch raccoglie come la più pertinente, dalla madre stessa con la «perversione dell’istinto materno».

L’assassinio del bambino sarebbe l’atto che, risolvendo un certo problema, ridurrebbe a niente la follia, privandola del suo oggetto. Il problema, secondo quanto sviluppa Allouch, è quello centrale del riserbo, che Marguerite sente minacciato, sul «giardino segreto»; perché il bambino è il segno tangibile di aver preso posizione quanto alla dichiarazione del proprio sesso:«…il bambino è minacciato …in quanto traccia del rapporto sessuale … uccidere il bambino sarebbe cancellarlo in quanto traccia del rapporto sessuale» (pag. 246).

Nella dottrina lacaniana del significante la cancellazione della traccia è preliminare a ogni sorgere del significante e al tempo stesso costitutiva, in quanto ne determina «la presenza su un fondo di assenza». Cancellare la traccia del rapporto sessuale equivarrebbe pertanto a istituirne il significante.

Su questi argomenti suggestivi poggia la versione elaborata da Allouch che rovescia quella di Lacan.

Nella Tesi l’attentato di Aimée contro l’attrice Huguette ex-Duflos viene al culmine di una costruzione delirante, dove, da un piano all’altro, la figura del persecutore è incarnata da personaggi che si allontanano sempre più dal prototipo: la sorella Elise. Condizione questa che consente a Aimée di passare all’atto e raggiungere la meta senza colpire il bersaglio, cioè senza nuocere alla sorella.

In questa manovra di allontanamento d’altra parte la figura terminale di persecutrice, assumendo tutti quei tratti che la identificano al personaggio che lei stessa avrebbe voluto incarnare – la donna di mondo emancipata, colta e ammirata -, traduce l’atto in una aggressione contro se stessa.

Così nella versione di Lacan la follia di Aimée viene a delinearsi in ultima istanza come autopunitiva, il proposito heautontimorumenos perfezionandosi con la carcerazione e la pubblica ammenda.

Al contrario Allouch vede nella tessitura della rete di persecutori un progressivo avvicinamento, sull’onda alterna dell’erotomania e della persecuzione, a un personaggio che configuri, in tutto il suo essere, il modello della sessualità femminile senza pudore e, per il tramite dell’arte, pubblicamente prostituita. Huguette ex-Duflos, accusata da Marguerite di portare sulla pubblica piazza il suo «giardino segreto» con la complicità di Pierre Benoit, è il segno rivelato e dichiarato della sua sessualità: la traccia da cancellare.

L’attrice, essendo identica al figlio Didier, come traccia del rapporto sessuale, può essere colpita senza nuocere al vero oggetto del crimine. Il punto d’atto della psicosi, l’infanticidio, è eseguito senza compierlo punto.

Così nella versione di Allouch il «point d’act» della psicosi conserva la stessa ambiguità che in quella di Lacan.

Il passaggio all’atto di Marguerite ha altresì un valore dimostrativo; esso è indirizzato alla madre Jeanne Pantaine. A lei è inviato dalla figlia un messaggio cifrato che, viaggiando sui fili di un delirio che le accomuna, solo lei può cogliere. Il tema dell’infanticidio è il fattaccio per velare il quale è intessuta la leggenda familiare di casa Pantaine.

Nella preistoria di Marguerite c’è un’altra Marguerite primogenita, morta bruciata nel focolare domestico, probabilmente per distrazione della madre; che del resto lasciò alla figlia Elisa, ancora bambina, il compito di allevare la nostra Marguerite.

Il punto d’atto, ricevuto dalla madre come segnale per il passaggio di mano della psicosi, soffia via il delirio di Marguerite.

1

UNA PRATICA SENZA VALORE…

Dal dì che nozze e tribunali ed are

diero alle umane belve esser pietose

Dò fiato al mio dire con questi due versi: un distico che per essere tolto dal suo contesto non perde, mi sembra., il suo indice di unità significante. Così pure se mi limito a un solo verso, Dal dì che nozze e tribunali ed are, questo non perde il suo indice di unità significante.

Un poeta, credo latino, definiva i versi come dei serti, contesti di fiori lasciati sulla corrente di un fiume.

Così, chinandomi sulla riva, ho còlto nel defilé quello che mi pareva, cioè senza sapere; come, del resto, fan tutti quando citano dei versi. La sorte vuole che siano proprio i versi più citati a dover mostrare la faccia stupida del significante. Questi del Foscolo, Dal dì che nozze e tribunali ed are..., lo sono oggi meno di un tempo, quando il Carme dei Sepolcri pareva occupare un posto di rilievo come sumulacro di una religione laica: era un significante principale, un signifiant maître.

Certo, può venire a noia ch’io vi ripeta:

Dal dì che nozze e tribunali ed are

diero alle umane belve esser pietose

di se stesse e d’altrui, toglieano i vivi

all’etere maligno ed alle fiere

i miserandi avanzi che Natura

con voci eterne a sensi altri destina;

ma è per farvi cogliere, che, alla lunga, ciò che si sente di stucchevole in questi versi è propriamente il senso che hanno; o meglio, la loro proprietà di dare un senso, come ogni religione: «Tutto ciò che è religione – dice Lacan in una conferenza stampa tenuta a Roma nel 1974 – consiste nel dare un senso alle cose…».

Poiché di questi versi io mi son fatto officiante prestando loro la mia voce, prendendo su di me il senso che c’è in quelle parole, mi sono fatto agente di un godimento, che sarebbe intimato dall’Altro, se ci fosse; ma non c’è: allora non mi resta che ciò che odo: senso.

Analizziamo ora, con Roman Jakobson[28], la frase seguente, che si pretende assurda:

colorless green ideas sleep furiously

(incolori idee verdi dormono furiosamente).

Essa è tratta dagli esempi forniti da N. Chomsky, “Syntactic Structures”, per costruire «…una teoria completamente non semantica della struttura grammaticale».

«Noi vi isoliamo – afferma Jakobson – un soggetto al plurale, “idee”, del quale ci si dice che ha un’attività, “dormire”; ciascuno dei due termini è caratterizzato: le “idee” come “incolori” e “verdi”, il “sonno” come “furioso”. Queste relazioni grammaticali dànno vita a una frase dotata di senso…»

Non seguirei oltre l’analisi di Jakobson, là dove sottopone questo senso a una prova di. verità; ma segno piuttosto il passo sulle «…relazioni grammaticali (che) dànno vita a una frase dotata di senso…», per cogliere subito l’analogia con ciò che nella “lingua” di Lacan definisce la pulsione: un “montaggio grammaticale”. Ora, quel che insegna Lacan è: 1) che la struttura grammaticale si regge anche in assenza di un io (je) soggetto del verbo; il rimanente della struttura, escluso l’io (je), essendo per l’appunto il “ça”, l’es di Freud[29]; 2) che a farmi soggetto del verbo è ciò che parla senza saperlo: «Ce qui parle sans le savoir me fait je, sujet du verbe»[30]; il mio avvento come soggetto, dipendendo dal fatto che possa parlare senza saperlo. S’intende allora come nella nozione di soggetto si apra il divario tra la linguistica e la psicoanalisi, dal momento che per la seconda non c’è soggetto là dove c’è per la prima; perché sotto il governo della grammatica non può darsi soggetto dell’inconscio, la cui logica è assente sia dai versi del Foscolo che dalla frase di Chomsky.

La grammatica, al contrario, garantisce il senso, di cui h ce n’è quanto ce ne vuole, cioè fino all’orlo, perché la forma si basti.

Il senso di cui la forma gode è lo stesso in cui mi alieno quando ripeto quei versi e quella frase e il guadagno che me ne viene mi ripaga giusto del fatto di aver sospeso il mio “penso”; ma quanto a ciò che mi attendevo di godimento, devo ogni volta constatare che sono andato in bianco.

Allora mi spiego perché Lacan connette la ricerca della forma bella e del senso rotondo al fatto che, per coloro che parlano, i “parlesseri”, non c’è «rapporto sessuale.”

Sullo stesso versante si colloca pure il discorso corrente che, nel tentativo di ovviare all’assenza di quel “rapporto”, rasenta il comico; e c’è anche questo mio dire che non la smette di rappresentare e che non raggiunge mai l’altro significante presso cui rappresentare il soggetto.

Così, sembra proprio che non ci sia discorso che non affoghi in quella sorta di godimento mancato che è il senso; dopotutto, anche il discorso analitico non fa che produrre senso: il più delle volte deludente e comunque sempre misera cosa rispetto alle attese. Fortuna che l’analisi va oltre la congiunzione dell’immaginario con il simbolico, in cui il senso consiste; anzi, proprio in questo andare oltre si distingue da una psicoterapia.

Piuttosto che tentare di spiegarlo, l’analisi. spinge tendenzialmente fino alla radice del sintomo, là dove questo si aggancia al reale; così, non si limita a dargli un senso, rna privilegiando tutte quelle formazioni che con il sintomo fanno congrega, l’analisi ne svela, in quel singolare intreccio di liguaggio che è la scrittura, la comune sostanza di godimento.

Con la scrittura ci troviamo su un altro versante, quello materiale della pagina e del segno; dove la materialità della lettera può fare a meno del sostegno della cellulosa e dell’inchiostro: l’evento della scrittura si dà anche nell’atto di parola, quando questo parassita il discorso e lo sovverte. È un lavoro che si coglie a ritroso per decifrazione perché nel suo farsi non pensa, non calcola, non giudica; nel sogno, nel lapsus e nel motto di spirito, la speciale cifratura che snoda e riannoda i significanti essendo inconscia. In quanto segnato dalla negazione, inconscio è pure il godimento che ne deriva, fallico questa volta, che così cessa di non scriversi.

In questa contingenza, opera la stessa modalità che informava all’origine la scrittura nel suo nascere, quella modalità che riduce le parole a pura materia significante: le spoglia, cioè, del loro senso per un’altra significazione, che va a contrario del senso.

È l’Altra Scena di Freud, dove la significazione si produce dalla torsione della materia, e non ha altra referenza che in questa torsione.

Se nella scrittura è implicato il reale, lo si deve forse al fatto che qui il desiderio gioca realmente la sua partita; con la stessa materia, cioè, in cui esso stesso consiste: gli scarti del liguaggio. Si ricordi che per Lacan la condizione del desiderio è la domanda.

Ma se il desiderio mi inchioda a questo gioco di bussolotti, allora per me non c’è altro godimento, che non sia immaginario, oltre a quello che mi viene dal dado ch’esso si ostina a gettare nei modi più bizzarri?

E possibile che dall’analisi, dalla sua pratica cioè, venga fuori qualcosa d’altro?

Quel godimento Altro che Lacan, “Ancora”, ascrive al femminile e comunque a coloro che si collocano dalla parte che nega l’universalità, non sarebbe male come alternativa a quello fallico; in attesa di quel significante nuovo, auspicato tre anni dopo “Ancora” da Lacan, quel significante nuovo che, per il fatto di non avere alcuna specie di senso, sarebbe ciò che aprirebbe sul Reale.

«Si jamais je vous convoque à propos de ce signifìant, vous le verrzi affiché et ce sera quand même un bon signe (…), c’est peut-étre q’une petite lumière me serait arrivée» (J. Lacan, Seminario del 17 maggio 1977, «L’insu que sait de l’une-bevue s’aile a mourre»).

1

LA DEPRESSIONE

O COME ESIMERSI DALL’INCONSCIO

«… E anco vo’ che tu per certo credi

Che sotto l’acqua ha gente che sospira,

E fanno pullular quest’acqua al summo, come l’occhio ti dice, u’ che s’aggira

Fitti nel limo, dicon: “Tristi fummo

Nell’aer doce che dal sol s’allegra,

Portando dentro accidioso fummo:

Or ci attristiam nella belletta negra”.

Quest’inno si gorgoglian nella strozza

Ché dir noI posson con parola integra».

(Dante, Inferno VII)

Nello scritto-intervista Télévision, del 1973, interrogato sull’affetto, come ciò di cui qualcuno gli faceva l’appunto di non occuparsene, Jacques Lacan, affermando la sua dottrina del significante, rivendica la pertinenza di ciò che sull’affetto egli enuncia, nel dire che esso è l’effetto sul corpo del linguaggio.

L’affetto ci viene dal fatto di parlare, perché la parola determina resezioni sul corpo; per esempio: cuore, fegato, fiele e altro per significare affetti.

È in questa logica che possiamo intanto sottrarre al generale abuso nosografico del termine depressione ciò che è riconducibile nell’ambito dell’affetto, sotto il termine di tristezza.

Certamente qui non si ragiona del diritto che ognuno ha di essere triste come e quando gli pare, ma di quella tristezza colpevole, quella penuria di attitudine, assimilabile all’accidia; il peccato che Dante collocava, in accordo con la filosofia del suo tempo, tra i sette capitali: quello cioè di astenersi dal ben fare.

Coerente col principio che il fare proprio dell’uomo è l’atto di parola, Lacan può meglio qualificare come pecca, viltà morale il sottrarsi al dovere di ben dire.

Dalla psicanalisi apprendiamo che un dire che vada bene, che non sia cioè legato ai discorsi imperanti, passa per il sapere inconscio, che predilige il discorso peculiare a ciascuno, quando fa melodia nella lingua materna, per volgerlo in cifra. Da questo saperci fare con la lingua può venire una gaiezza che sollevi dal malumore, quando traduce una scomoda verità in gaio sapere; sempre che, come nel motto di spirito, il soggetto non prenda troppo sul serio il senso, che lo sfiori senza restarci invischiato, lasciando la ricerca di un senso beato.

Tentare di opporre alla tristezza la beata felicità è, infatti, l’errore di partenza, come se ci fosse un sottosopra biologico a regolazione biochimica, dotato di relais per il passaggio dall’una all’altra; laddove di più e meno felice non può esserci per il soggetto che l’incontro con la parola: dal diverso prevalere di questo più o di questo meno dipendendo lo scarto che c’è dalla gaiezza al malumore.

Come accade in ogni tipo di struttura, dall’isteria alla perversione, quando l’incontro poco felice con una parola, quale che sia, sottrae quella complicità, che in ciascuna di esse alimenta il fantasma specifico; sicché il modo proprio a ciascuna di rifarsi all’inconscio tenendolo a bada collassa nel malumore, cioè nell’esimersi dall’inconscio.